初めて挑戦したイラストレーターを紹介します【利用者ブログ】

おはようございます。ディーキャリア所沢オフィスです。今回はワークスキルコースに在籍しているMさんにイラストレーターを使ってワークに取り組んだ内容をご紹介します。

1.挨拶と今回のブログ内容

こんにちは。ワークスキルコース在籍のMです。今回は私が初めて挑戦したAdobeのソフト「Illustrator(イラストレーター)」を初めて学習した際に気づいたこと、感想をまとめていきます。

2.Illustrator「イラストレーター」とは

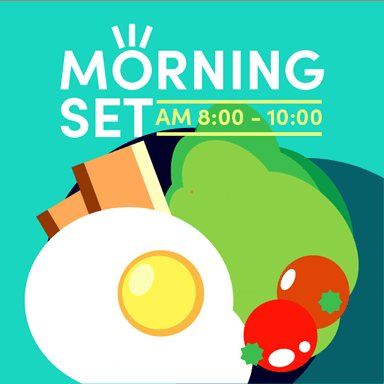

まず初めに「Illustrator(イラストレーター)とは、Adobe株式会社が提供しているデザインツールで、1987年1月に一般向けに出荷され、2019年には617万ものユーザーがこのツールを使用しています。現在はポスターのデザインや名刺の作成など、企業やクリエイターなどさまざまな人がこのツールを利用して制作物を作っています。このツールは、さまざまな図形の作成やロゴの作成、絵の作成などのデザインをおこなう作業を得意としているツールで、使いこなせればさまざまなイラストを作成することができます。しかし、専門用語や扱う機能が多岐に渡り、特に初心者は学習方法によっては操作をすることすら難しいという欠点もあり、基本の操作を学習することが非常に重要です。

3.今回学習に使った書籍と特徴

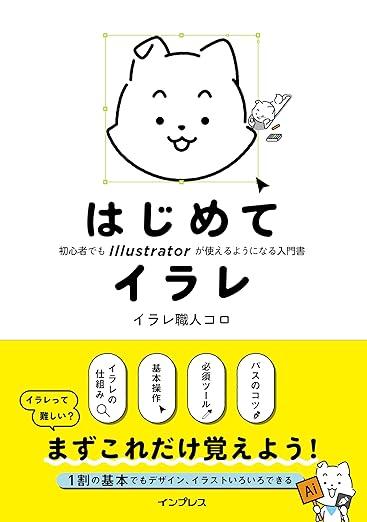

今回の学習をおこなうにあたって使用した教材は、浅野桜さん・あさひな。さん・高橋としゆきさん共著の「イラレの5分ドリル」、イラレ職人コロさん著の「はじめてイラレ」の二つを使いました。この2冊の教材の特徴として、前者は問題形式で学習を進めていき、実際にイラストレーター(以下イラレ)に触れていきながらイラレの操作方法を身につけていきます。また、後者は本の説明を読みながらイラレの操作方法を学習していく形式で、イラレでイラストを作るにあたり必須な操作方法やその応用を学ぶことができます。

この2つの本のうち、前者を使って学習した際に気づいたこととして、問題形式で解いていくことで、自分で考えながらイラレを学習していき、試行錯誤しながら解いていくことで、自分なりの操作方法に慣れていくことができる仕組みになっていますが、欠点としてイラレを触れていく中で使っていく基本的な用語や操作方法の説明がアバウト、または記載されていない事があり、私のようなイラレについて全く知らない人にとっては学習を進めていくことが少々困難な印象を持ちました。また、後者の本を使ってみて気づいたこととして、こちらはイラレを操作していく中で基本中の基本であることを丁寧に記載されていて、説明を見ながら作業を進めていくことができるので、イラレを全く触ったことのない超初心者にもわかりやすく学習を進めていくことができます。ただ、基本的な事しか記載されていないが故に、応用的な操作方法について記載されていることが少なく、操作に慣れてきた人にとっては内容不足な点もあります。

この2つの本の特徴から、もし両方の本を持っていて、どちらも学習に使っていきたいと考えた場合、まずは「はじめてイラレ」でイラレを触れていくに当たっての基礎を学び、その上で「イラレの5分ドリル」の問題を解いていって、イラレの操作方法を身につけていく方法が、私的には効率が良いのではと思いました。

4.イラレの基本要素

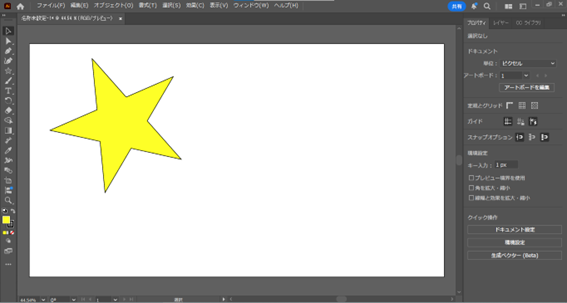

では、ここからは私が主に学習で使った「はじめてイラレ」でどのようなことを学べるのかについて紹介していきます。まず本書は、イラレを操作するうえで基本中の基本である用語「パス」「テキスト」「画像」の説明から始まります。大まかに言うと、「パス」は丸や四角・線などのイラストのパーツ、「テキスト」は文字、「画像」はその名の通り写真や他のソフトのイラストのことで、この3つを合わせて「オブジェクト」と呼ばれています。このオブジェクトを正月によく遊ぶ「福笑い」のように重ね合わせてイラストを作成していきます。中でも「パス」はイラレの心臓ともいうべきもので、四角や丸も全て「パス」で構成されています。「パス」は「点」と「線」で構成されていて、点に線を繋ぐことで図形を作っていきます。また、既に作成したパスの色や線の色を変えるなどの編集、他のパスと合体することもでき、これらを活用していくことで、さまざまなイラストを制作することができるという訳です。

5.イラレのファイル作成

更に初歩的な事として、新しいファイルを作る方法も記載されています。イラストを作成する前準備として、イラストを作成する場所(アートボードと言います)のサイズや、制作物の種類(印刷物かWebか)をファイル作成時に決めることができ、特に制作物の種類はパスの色の塗方に大きく影響が出ますので、ファイル作成は意外と後から影響を及ぼす重要な操作でもあります。もちろん、制作物を保存する方法も記載されていて、イラレで作った制作物のデータが消えることなく保存するためにも大切な操作なので、要必見です。

6.オブジェクトについて

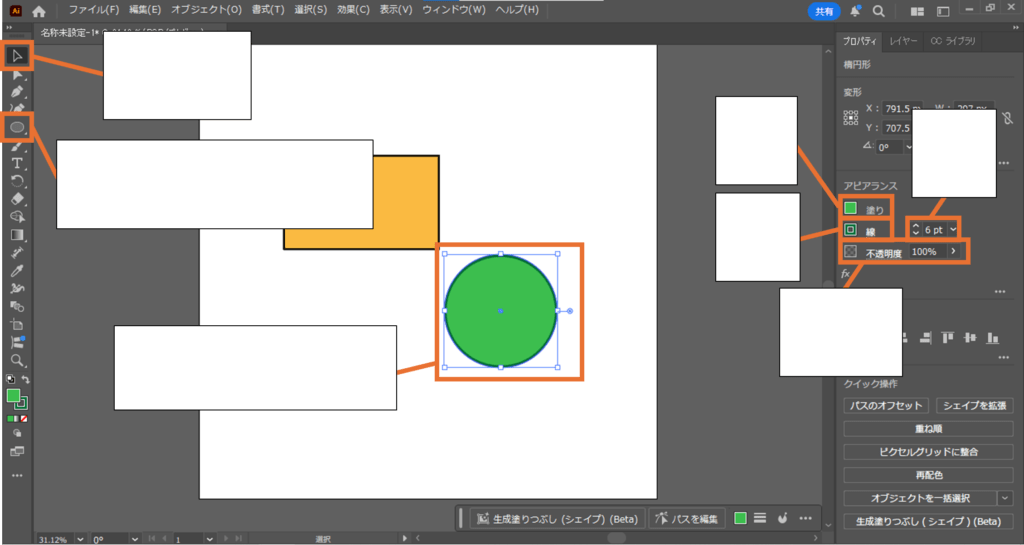

パスを作っていくうえで、いくつかある「ツール」を上手く活用することで、多様なイラストを制作することができます。まず、四角形を描く際に便利なのが「長方形ツール」です。これはExcelやPowerPointの四角形を挿入する際の操作手順と似た要領でおこなうもので、アートボードにドラッグすることで四角形を作ることができます。また、長方形以外にも丸を描く際に便利なツールが「楕円形ツール」で、こちらもアートボードにドラッグすることで楕円や丸を描くことができます。

オブジェクト(四角形、丸)を選択することに関しては、ExcelやPowerPointと違って、イラレでは一手間加える必要があります。Excelなどでは作成した図形をクリックするだけで選択した状態になりますが、イラレではツールを「選択ツール」にした上でオブジェクトを選択しなければなりません。どういうことかというと、例えば四角形ツールで四角形を作成した後にその四角形を選択しようとすると、ツールが「四角形ツール」のままクリックしてしまうので、選択しようとした四角形の上にまた別の四角形を作ってしまいます。ですので、オブジェクトを選択する場合は「選択ツール」に切り替えることで、やっとExcelなどと同じようにオブジェクトを選択することができます。私もそうでしたが、Excelなどで図形を作っていた人にとっては少々ややこしい仕様ですが、この操作はオブジェクトを編集するうえでは重要な操作なので、練習しながら慣れていく必要があります。

オブジェクトの編集では、基本的な要素として「塗り」「線」「線幅」「不透明度」を調整することができます。「塗り」はオブジェクトの内部の色を変更することができ、「線」はいわゆる「枠線」と同じような意味で、こちらも線の色を変えることができます。「線幅」は文字通り線の幅を調整することができて、「不透明度」は数値を低くしていくことで、徐々にオブジェクトを透明にすることができます。

色以外にも、オブジェクトを編集する要素はいくつもあります。その中でも、選択したオブジェクトの外に表示される青い枠「バウンディングボックス」は、オブジェクトの拡大や縮小、回転といった変形を行うことができる重要な要素です。このボックスを活用することで、オブジェクトの大きさや幅などを調整する、向きを回転させるなどの編集をおこなうことができ、編集の幅を広げることができます。

7.テキストについて

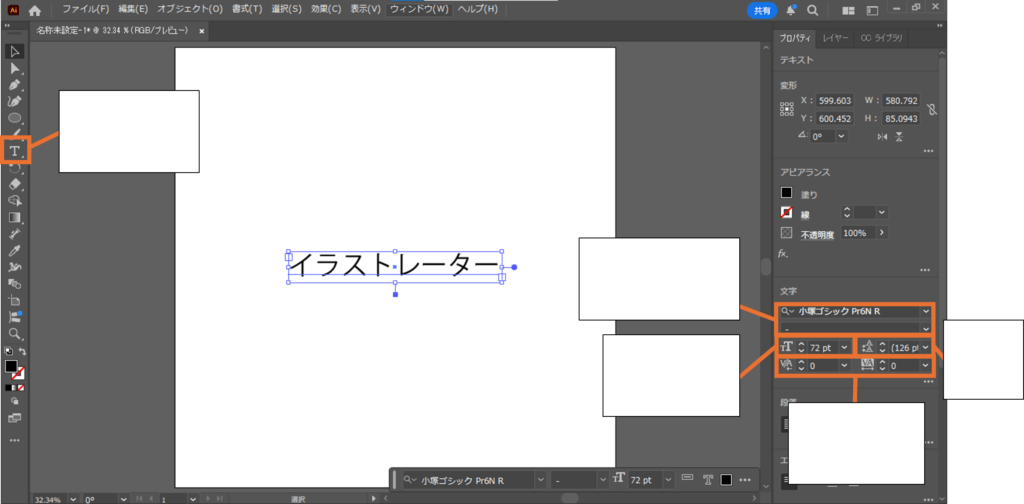

図形以外にも、文字(テキスト)をイラストに加えて、尚且つ編集することもできます。文字を加えるには、「文字ツール」を使います。Excelなどのテキストボックスと似た要領で入力することができ、文字ツールを使ってアートボードに文字を入力したい箇所にクリックまたはドラッグすることで、文字を入力することができます。入力した文字は図形のオブジェクトと同様に色や不透明度を調整することができ、他にも特有の設定として、文字のフォントを設定する、文字の大きさ、行間、文字同士の間隔も調整することができます。

8.今回の学習の所感

イラレには他にもたくさんの機能がありますが、この「はじめてイラレ」では、イラレの機能の「1割」を覚えればそれなりにイラストを制作することができると記述されていて、実際私がこの本で学習をおこなった結果としては、イラストを制作するにあたって必要な知識を覚えることができました。私の所感としては、この本は「初心者でもイラレが使えるようになる入門書」と謳っているが、まさにその通りで、今までイラレを触ったことのない初心者でも、わかりやすく説明してくれる「入門書」に相応しい本だと思いました。ただし、この本で学習を進めていくうちに段々複雑な操作を求められる項目に入る、「1割」以上の内容は別の本などで学習するしかないなど、イラレをマスターするにはかなりの労力が必要なことが感じ取れました。

とはいえ、「はじめてイラレ」の謳い文句である「絶対に必要なイラレの技術は1割しかない」というのは間違ってはいないと私は思います。また、基本操作を覚えることができれば、少なくとも何も知らないよりかはイラレを使ってイラストを作成することができるということなので、資格を取った訳ではありませんが、就職する際に「イラレを操作できる」という実績を履歴書に記入することも可能になります。このブログを読んで、「イラレを使ってイラストを作ってみたい。」「イラレの基本操作を学んで就職に役立つ実績やスキルを身につけたい。」と思った方は、まずは「はじめてイラレ」のような基本操作を開設する書籍で基本を学習し、基本操作を覚えた後に前述の「イラレの5分ドリル」などで更にスキルを身につけ、実績作りやスキルを磨いてみては如何でしょうか?

凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凸凹凸凹凸凹凸

○ディーキャリア所沢オフィスお勧めブログ

○ディーキャリア所沢オフィスのブログ記事一覧はこちら

凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹

就労移行支援事業所【ディーキャリア所沢オフィス】

◆お問い合わせ/ご見学のお申込みはコチラ

〒359-0037

埼玉県所沢市くすのき台三丁目18番10号 新明ビル南館5F

TEL:042-595-8163

受付時間:平日10:00~18:00の間

E-mail:tokorozawa@dd-career.com

◆ディーキャリア所沢オフィスのご紹介はこちらから

【ディーキャリア 所沢オフィス】ご紹介

就労移行支援事業所ディーキャリア所沢オフィス

◆同法人 ディーキャリア立川オフィスのご紹介はこちらから

【ディーキャリア 立川オフィス】ご紹介

就労移行支援事業所ディーキャリア立川オフィス

凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹

■この記事を書いた人は?■

ディーキャリア立川オフイス・所沢オフィス編集部

普段は、ディーキャリア立川オフィス、ディーキャリア所沢オフィスでそれぞれ支援員として勤務。主にオフィスの日常やイベント情報、発達障害、注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)、限局性学習障害(SLD)、精神障害、特性への工夫、障害者雇用、セルフケア、ライフハック、日々の支援員の気づきなど、さまざまな情報を発信しています。 凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹凸凹Tweet