どんなサービスなのかを詳しくご説明しております。

仕事の不安が軽くなる!発達障害がある方のうつの乗り越え方

「頑張っているのになぜか仕事がうまくいかない」

「ミスや失敗ばかりで、職場に行くのが怖い」

発達障害の特性による困難や苦手のある人で、「どれだけ頑張ってもうまくいかない」「人一倍、努力しているのに成果がでない」という悩みを抱える方は少なくありません。このような状況が続くと、仕事への不安や自己肯定感の低下によって、うつなどの精神障害につながることもあります。

実は、発達障害とうつの間に密接な関係性がある場合が多いのです。一般に、発達障害のASDやADHDの特性があることを「一次障害」、そして一次障害が原因で引き起こされる「うつ」などを「二次障害」といいます。

筆者は、一次障害として主にADHDと診断され、二次障害として抑うつ状態と診断されました。この記事では、そんな筆者の執筆した書籍『「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方』の内容を引用しつつ、障害による困りごとに向き合い、乗り越えるためのヒントをお届けします。日常の工夫や考え方を見直すことで、新たな一歩を踏み出すきっかけになることを願っています。

執筆者紹介

小鳥遊(たかなし)さん

発達障害やタスク管理をテーマに、2021年まで会社員、2022年からフリーランスとして活動している。

発達障害(ADHD)当事者。主に発達障害や仕事術をテーマとするweb記事を執筆。2020年に共著「要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑」(サンクチュアリ出版)を執筆し発行部数は10万部を超える。

また、就労移行支援事業所でタスク管理等に関する定期プログラムやセミナー等を実施。企業や大学等での講演、個人/法人のタスク管理コンサルティングもおこなっている。

発達障害がうつを招く理由

発達障害(この記事ではASDとADHDのことを指して「発達障害」と書きます)とうつは、密接なつながりがあります。この項では、発達障害の説明と二次障害の説明をすることで、両者は密接なつながりがあることをお伝えします。

ASDとADHDの特徴と主な症状

ASD(自閉スペクトラム症)は、対人関係やコミュニケーションが苦手で、特定の興味や感覚の敏感さが特徴的な発達障害です。具体的には以下のような症状がみられます。

- 他人の気持ちや状況を理解するのが苦手

- 特定の物事への強い関心やこだわり

- 感覚過敏(音や匂いなど)がある

- 臨機応変な対応や複数作業の同時進行が苦手

ADHD(注意欠如・多動症)は、集中力の維持が難しく衝動的な行動をとりやすい特性を持つ発達障害です。具体的には以下のような症状がみられます。

- 注意が散漫でミスが多い

- 落ち着きがなく衝動的な行動をする

- 整理整頓、スケジュール管理、約束を守ることが苦手

筆者は、ADHDの診断を受けており、以下のような症状があります。

私は、発達障害の当事者です。ADHD(注意欠如・多動症)の診断を受けました。

■不注意によるミス・抜けもれがひどい■先送りグセがなおらず、締め切りが守れない■ミスを必要以上に深刻に受け止めてしまう■他人のミスも自分のせいかもと考えてしまう■仕事の段取りがつけられない■マルチタスクに思考停止してしまう■思考やものの整理ができない

これらは、私の特性による「傾向」をまとめたものです。このうちのいくつかは、自分にも当てはまるという人がいるのではないでしょうか。

筆者の著書『「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方』より引用。以降、引用は同書からのものとなります。

二次障害とは

二次障害とは、発達障害の特性による困難やストレスが原因で、心や身体、行動に不調や問題が現れる状態を指します。これにより日常生活に支障をきたすことが少なくありません。主な例として、うつ病や不安障害といった精神的な不調、頭痛や不眠などの身体的な不調、さらには暴言や引きこもりといった行動面の問題が挙げられます。

二次障害については、こちらの記事でより詳細に説明しています。あわせてご覧ください。

筆者は、下記のような経緯をたどって「抑うつ状態」の診断を受けて休職を余儀なくされ、最終的に退職することになりました。

しかし、与えられた仕事は忘れる、締め切りも守れない、つい先送りをして怒られる…。その連続で自信をなくしていき、大きな不安に苛まれるようになり、それに耐え切れず休職、退職。現実は、仕事の充実どころの話ではありませんでした。

友人が仕事でどんどん活躍していくのを横目に、いつしか、「どうせ、これが自分の限界なんだ」「仕事の充実? 自分がそんなことを考えてはいけない」と思うようになっていきました。

むしろ、自分が思う「人並みの生活」すらも、自分にはできないのだと、完全に自信を失ってしまいました。

「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方

発達障害がうつにつながってしまう3つ理由

発達障害の特性が二次障害であるうつや不安障害などの精神疾患につながる主な理由として、「生きづらさ」「自己肯定感の低下」「不安やストレス」などの要因が挙げられます。それぞれの要因を詳しく解説します。

特性による「生きづらさ」や「働きづらさ」

発達障害のある人は、その特性による困難や苦手によって社会で生きづらさを感じることがあります。

たとえば、筆者は「ミスをしたときには上長に報告をする」というビジネスマナーは知っていたものの、「お金など重要なものに関するミスは、早急に報告をする」「重要な問題にならなかったときであっても、ミスは必ず報告する」という考えに至らないことがありました。

あるとき、アルバイト先で、お客様のお金を届けるという依頼を受けた際に、お金を忘れて出かけたことがありました。すぐに同僚から連絡をもらって、最終的には事なきを得たため、そのことを上長に報告しませんでした。ミスを隠すつもりはなかったものの、信頼を失うことに繋がってしまい、解雇を言い渡されてしまいました。

ビジネスマナーなどの「暗黙の了解」の苦手はASD特性がある方に多いケースで、仕事上のコミュニケーションで失敗につながることがあります。

特性による失敗は、気を付けようとしてもなかなか回避できないことが多いです。その結果、「なぜ自分はこんなこともできないのか」と自己否定に陥ったり、他者から否定的な反応をされたりすることで精神的な不調を抱えたりするなど、社会での生きづらさを感じる要因になります。

過去の失敗体験の積み重ねによる自己肯定感の低下

先述した通り、発達障害のある方は特性による困難や苦手によって失敗体験をすることがあります。さらに、特性への自己対処や周囲への配慮(サポート)依頼をしない限り、その失敗を繰り返してしまいがちです。

仕事における失敗は一人ひとりさまざまで、たとえば、コミュニケーションがうまくいかない、ケアレスミスや遅刻が多いなどがあります。そういった失敗が積み重なると、自己肯定感が低下し、「自分はダメな人間だ」「誰からも理解されない」と感じることが増えます。

筆者は、全国に営業所のある企業の総務で社用車の管理をしていたことがあります。全国から社用車に関する相談事や報告への対処を一手に引き受けていました。前任者はその対応をそつなく臨機応変にこなしていましたが、私はそういった要領があまり良くありませんでした。そのため、営業所の担当の方とのコミュニケーションがうまくいかないことがあり、あまりに目に余ったときには、電話口で強い調子で詰められたり、口汚くののしられたりしました。

そういった経験が重なると、いやおうなしに自己肯定感が低下します。そういったこともまた、うつ病などの精神疾患のリスクを高める要因の1つとなります。

不安やストレスを感じやすい

発達障害のある方は、不安やストレスを感じやすいと言われています。予測できない状況への不安や、他者の気持ちを汲み取れないことによる孤立感が、強いストレスとなることがあります。また、ミスや遅刻、計画の混乱による自己批判や焦りは、不安を引き起こしがちです。

筆者は、物事が予定通りに進まないだけで、すぐに焦って混乱してしまいがちでした。あるとき、人事担当者との面談で、「毎日何かしら『事件』があるのが辛くて……」と話したところ、「え?事件って何のこと?」とポカンとされた経験があります。他人にとっては日常の出来事の範囲内なのに、自分にとってはストレス・不安の源である、ということがよくありました。

こうした不安やストレスが慢性的に続くと、心の負担が大きくなり、自己肯定感の低下や無力感につながることがあります。その結果、うつ病や不安障害などの二次障害につながってしまうのです。

「不安な気持ち」は、発達障害のある方にとっては、切っても切れないテーマです。その原因と対処法については、以下の記事に詳しく書いてあります。ぜひこちらもあわせてご覧ください。

大人になり社会に出てから、発達障害の特性による失敗や困難が増え、うつや不安障害などの二次障害になるケースは少なくありません。幼少期や学生時代には「性格」などとして見過ごされていた特性が、就職活動や職業生活の中で「困りごと」として表出されることがあるためです。

最初は、仕事や対人関係の困難による不安感やうつのような症状を感じて通院する。しかし、実はその奥を探ってみると発達障害が判明する。そんな経緯で、これまでの生きづらさや困難の背景に発達障害があることを理解するようになる方も多いようです。

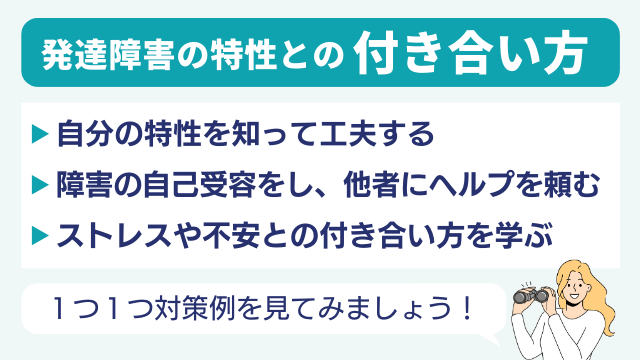

発達障害の特性との付き合い方について

自分の特性を知って工夫する

発達障害の特性は、予測できない状況に強い不安を感じたり、抜け漏れせず段取りよく仕事を進めるのが苦手で、遅延やミスを繰り返したりなど、一人ひとり異なります。そのため、まずはどのような場面で困難を感じるのかを把握し、それに合う自分なりの工夫をすることが大切です。

たとえば、筆者は、段取りよく仕事を進めるのが難しいときは、目の前の一手を明確にして、それを終わらせることだけ考えるようにしています。

対策:まずは最初にすることだけを書き出す

【1】まずは最初の手順「だけ」書き出す間違っていてもよし。まずは自分なりに思いつく、できるだけ簡単に、すぐできそうな「最初の一歩」となる作業を書き出す

【2】とにかく実行してみる自分なりに書き出した作業を、とにかく一つだけ実行してみる

【3】「一歩」をくり返すうまく行ったら次の一歩も書き出してみる。以後、「書き出し」→「実行」をくり返す

どこから手をつければよいかわかりにくい仕事を目の前に、ただただ思考停止してしまう。また、そんなときほど一気に仕事を仕上げたくなり、結局何もできずに時間だけが経ってしまいます。 先走らず、まずは足元を見ましょう。最初の一歩ぐらいは想像できるはずです。そして、その次、その次と、一歩ずつ歩んでいけば、仕事の終わりが近づいてくるはずです。

「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方

さらに、抜け漏れが発生しがちな傾向については、このような対策をとっています。

対策:すぐに着手しようとする気持ちをいったん抑える

【まずはやるべき仕事を確認しよう】 抜けもれしてしまう人の特徴として「すぐに結果が出るものに飛びついてしまう」傾向があります。 言われたことをメモしたり、書き出したりせず、すぐに仕事に着手すれば、「より早く仕事が進む」という結果が得られるかもしれません。しかし、そうすると抜けもれしやすい傾向のある人は、「自分が抱えている仕事の把握」がおろそかになってしまい、はじめに指示されていた仕事を新たな指示によって忘れてしまうという事態につながることも。結局仕事の抜けもれにつながってしまうのです。 手っ取り早く終わらせてしまいたい気持ちをまずは我慢して、いまやるべき仕事を書き出して確認してみましょう。

「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方

もちろん、上記は筆者の一例に過ぎず、人によっては対策がなかなか打てない特性もあるかもしれません。ただ、困りごとの原因となる特性・特徴と向き合い、それをカバーすることができれば、結果的に障害と共存して毎日を送ることができるようになります。

障害の自己受容をし、他者にヘルプを頼む

発達障害の特性と向き合い「自己を受容する」第一歩は、できないことや苦手なことがあっても、それは努力不足ではないと考えるところから始まります。「完璧にこなさなければならない」というプレッシャーから解放されることで、心が少し楽になります。

それが進むと、周囲に助けを求めるハードルも下がります。周囲との協力は、特性を補いながら自分らしく生きる大きな助けとなります。

たとえば、筆者はこのようにして他者へ協力を求めやすくする工夫をしています。

対策:仕事の「ボール持ち」を設定する

【1】作業の手順を書き出す現在抱えている仕事の作業手順を書き出して一覧にする

【2】「自分のボール持ち」を明確にするほかの人の対応待ちの作業(相手のボール持ち)と、自分がボールを持っている(自分がやらなければいけない)作業とを区別する

仕事がうんざりするほど多くても、そのなかで自分が進められる仕事というのは、実はその一部であることが少なくありません。「自分のボール持ち」を書き込んで、「本当に自分が抱えるべき仕事」の量がわかれば、より前向きに仕事に取り組めるようになります。 もし、ほとんどの手順が「自分のボール持ち」だったら、それは自分が抱え込み過ぎる傾向があるということです。仕事の進め方を同僚や上司によく相談してください。

「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方

また、その上で、一人で抱え込みすぎないよう、自己開示するためのフレーズを決めています。

対策:魔法のフレーズ「困ッテイルンデス」を唱える

【仕事での悩みを開示して、ミスのショックをやわらげよう】 仕事では、できるだけ相談して「共犯者」をつくりましょう。一緒に仕事をする人であればだれでもよいです。相談するのが難しければ 、「(〇〇の)仕事で困っているんですが」という「話し出しの魔法のフレーズ」を唱えましょう。 相談することができれば、その仕事は自分とその相談相手が一緒に持つ「荷物」のようなものになり、荷物の重さを二分(にぶん)することができます。そして、ミスがあったとしてもそのショックを「はんぶんこ」することができます。そのために、自分の悩みを開示してみるのがおすすめです。

「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方

ストレスや不安との付き合い方を学ぶ

発達障害の特性を持つ人にとって、日常生活や仕事の中でストレスや不安を感じる場面は多いものです。ストレスと向き合い、上手に付き合う方法を身につけることはとても大切です。

対策:思い浮かぶたくさんのことを受け流す

【1】楽な姿勢で座る【2】意識的にゆっくり呼吸をする【3】目をつぶり思い浮かぶことを考える【4】そのまま3分間

【「全部やらなきゃ」脱却のカギ「マインドフルネス」】 やらなければいけないことが多いと、「全部いっぺんにやらないといけない!」と焦って、結局すべて中途半端になってしまいがちではないでしょうか。まずは、焦りをなくしていったん落ち着くことが大切です。ぜひ、呼吸法など、自分に合った「マインドフルネス」を試してみてください。 頭に思い浮かぶ雑念を無理に否定せず、ただ「ああ、こういうことがあるなぁ」「自分はこれに対して不安を感じているんだな」とありのままの「いま」を認めてそれに集中することで、リラックスすることができ、「焦り」からも解放されるかもしれません。

「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方

対策:自分を大きく肯定することばをわざとつけて話す

【「おれ/私ってすごいから~」と言ってから、本題に】 自己肯定感をキープしたりあげたりするために、「肯定的なことを口に出す」のは大切だと感じています。私はよく妻に、自分を肯定することばを最初に言って話し始めています。「おれってすごいから、今日締め切りの仕事を終わらせたよ」「おれってすごいから、階段だけを使って帰ってきたよ」という具合です。大してすごいことでなくてもよく、むしろ無理矢理な感じがあったほうが、より効果的です。 信頼できる家族や友人などに、ぜひ言ってみてください。くり返すと、ちょっとずつですが自信が湧いてくる気がします。

「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方

ストレスや不安を完全に取り除くことは難しくても、日常のちょっとした工夫から、ストレスとうまく付き合う術を身につけることで、日々を少しでも楽に過ごせるようになります。この方法はすべての人に当てはまるわけではありませんが、できることから少しずつ進めてみましょう。

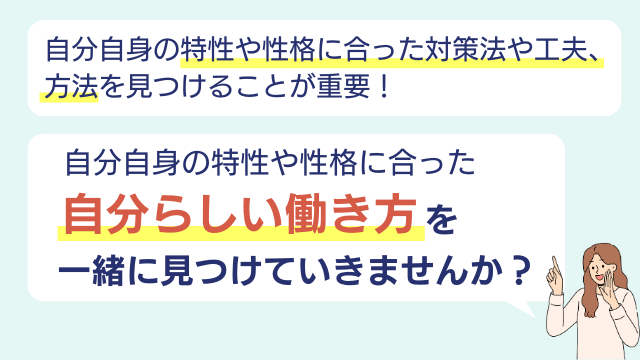

特性に合った、自分らしい働き方を見つけるために

特性や性格によって、一人ひとりに合う対策法は異なります。また、性格や働き方の好みによっても、どのような工夫が効果を発揮するかは変わってきます。そのため、自分自身に合った方法を見つけることが重要です。

その参考として、筆者の執筆した書籍『「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方』は、なんらかの参考になることと思います。興味がありましたら、ぜひお手に取ってみてください。

「発達障害」「うつ」を乗り越え@小鳥遊がたどりついた 「生きづらい」がラクになる メンタルを守る仕事術&暮らし方

ただ、就労には、本書でご紹介する仕事術などとあわせて、その他のトレーニングも必要です。独学でそのすべてを習得するのは、膨大な手間と時間がかかります。

就労移行支援事業所ディーキャリアでは、働くことで悩みを抱えている発達障害のある方の支援をおこなっています。

就労移行支援事業所とは、障害のある⽅が就職するための「訓練・就職活動」の⽀援をおこなう障害福祉サービスの一つです。(厚⽣労働省の許認可事業)

就職とは人生の目的を実現するための通過点です。自分の「なりたい」姿を見つけ、障害特性への対策と自分の能力を活かす「できる」ことを学び、社会人として長く働くために「やるべき」ことを身に付ける。

「なりたい」「できる」「やるべき」の 3 つが重なりあうところに仕事の「やりがい」が生まれると、私たちは考えています。

ご相談は無料です。フリーダイヤル、または、24 時間受付のお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください(ご本人様からだけでなく、当事者のご家族の方や、支援をおこなっている方からのご相談も受け付けております)。

お電話(0120-802-146)はこちら▶

お問い合わせフォームはこちら▶

また、全国各地のディーキャリアでは、無料の相談会や体験会も実施しています。

全国オフィス一覧はこちら▶

就労移行支援事業所ディーキャリアは、「やりがい」を感じながら活き活きと働き、豊かな人生を目指すあなたを全力でサポートします。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

- 一般社団法人ファボラボ 代表理事

- 特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会 評議員

- 公認心理師

- NESTA認定キッズコーディネーショントレーナー

- 発達障害ラーニングサポーター エキスパート

- 中学校教諭 専修免許状(社会科)

- 高等学校教諭 専修免許状(地理歴史科)

通信制高校教諭、障害児の学習支援教室での教材作成・個別指導講師を経て現職。