どんなサービスなのかを詳しくご説明しております。

大人の発達障害×職場のコミュニケーション|対策と練習法

「職場での人間関係がうまくいかない…」

「話すのが苦手で、うまく意思疎通ができない…」

「指示を理解できないことがあり、ミスが多い…」

そんな悩みを抱えていませんか?

職場では、業務スキルだけでなく「コミュニケーションスキル」が求められるものです。しかし、発達障害の特性によって、雑談が苦手だったり、自分の考えを相手に伝えることや相手の意図を読み取るのが難しかったりすることで、仕事に必要なコミュニケーションが円滑にいかないことがあります。

「報告がうまくできない」「会話がかみ合わない」「言いたいことがうまく伝わらない」といった困りごとが続くと、職場での評価に影響が出たり、周囲との関係にストレスを感じたりすることもあるでしょう。その結果、仕事に自信が持てず、強い不安やストレスを感じてしまうことも少なくありません。

本記事では、発達障害のある方が職場で直面しがちなコミュニケーションの課題を整理し、特性に合わせた対策を紹介します。また、コミュニケーションスキルを向上させるための具体的なトレーニング方法や、職場での合理的配慮の活用についても解説していきます。

発達障害の特性を理解し、自分に合った対策やトレーニング方法を見つけることで、職場でのストレスを減らし、自信を持って働けるようになるきっかけになれば幸いです。

執筆者紹介

小鳥遊(たかなし)さん

発達障害やタスク管理をテーマに、2021年まで会社員、2022年からフリーランスとして活動している。

発達障害(ADHD)当事者。主に発達障害や仕事術をテーマとするweb記事を執筆。2020年に共著「要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑」(サンクチュアリ出版)を執筆し発行部数は10万部を超える。

また、就労移行支援事業所でタスク管理等に関する定期プログラムやセミナー等を実施。企業や大学等での講演、個人/法人のタスク管理コンサルティングもおこなっている。

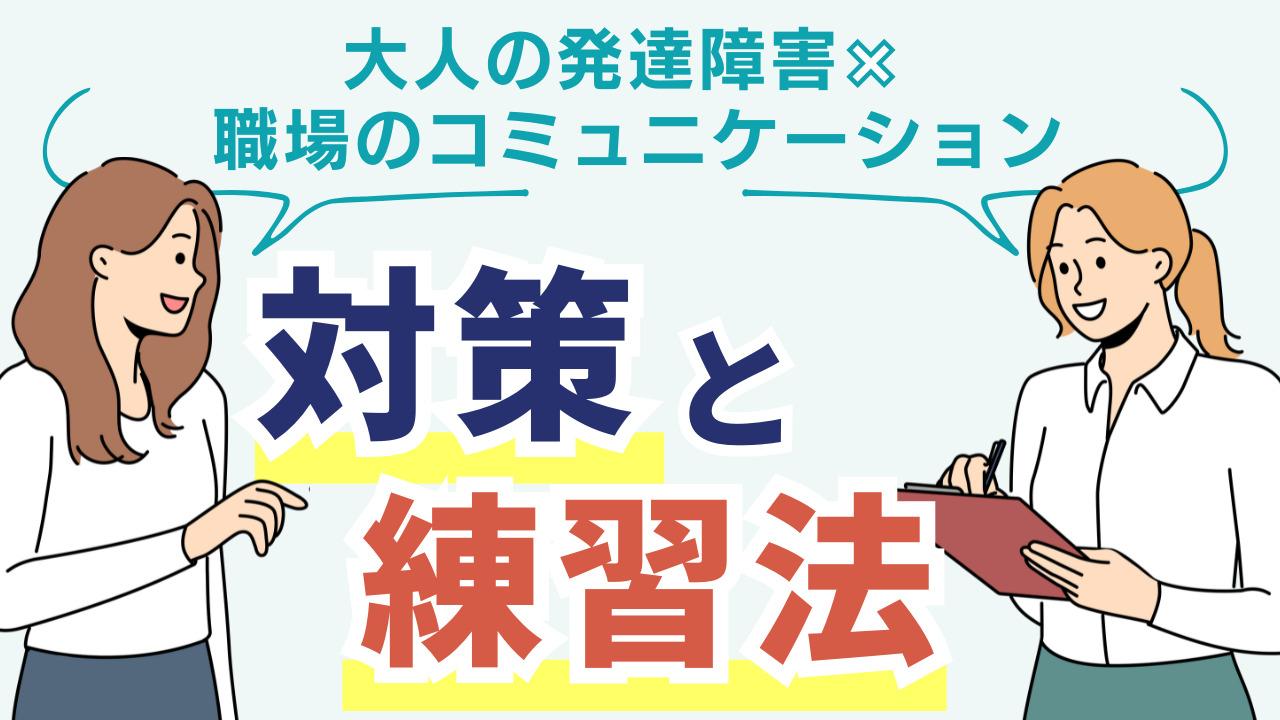

ビジネスにおけるコミュニケーションスキルの必要性

職場におけるコミュニケーションの役割

どの職場でも多かれ少なかれ、社内外でのコミュニケーションが発生します。特に、報告・連絡・相談という、それぞれ最初の一文字を取って「報連相(ホウレンソウ)」と呼ばれるスキルは、ほとんどの仕事において必要と言えるでしょう。

例えば事務職の場合、いくらExcelで複雑な表を作成できたり、PowerPointですぐに資料を作ることができたとしても、上司や同僚と内容をすり合わせたり、完成後に報告をしなければ、仕事の評価を得ることは難しいでしょう。

どんな仕事であっても、組織の一員として働くためには最低限のコミュニケーションスキルは必要不可欠です。実際、今も昔も、多くの企業の人事担当が採用時に重視するポイントのひとつに「円滑なコミュニケーションがとれること」があげられています。

職場でよくあるコミュニケーションの課題

その一方で、職場でのコミュニケーションの苦手に悩む方は少なくありません。特に、発達障害のある方は以下のような課題を抱えがちではないでしょうか。

- 指示を正しく理解できず、誤った作業をしてしまう

- 相談をすることが苦手で、トラブルを抱えこむことがある

- 意見を伝えたり説明したりするのが苦手

- 相手の話に集中することができず、聞き洩らしが多い

- 相手や場面に応じたコミュニケーションが取れない

- 考えがまとまるまで報告を先送りする

こうしたコミュニケーションの問題は、仕事の質に直接影響を与えるだけでなく、職場の人間関係にも悪影響を及ぼします。

コミュニケーションがうまくいかないと起こるリスク

コミュニケーションがうまくいかないと、次のようなリスクが発生します。

- ミスの発生:指示を正しく理解できなかったり、確認不足が原因で業務ミスが発生しやすくなる。

- チームワークの低下:仕事の進め方や認識がずれてしまい、チーム全体の業務が滞る。

- 信頼関係の損失:必要な報告や相談がなされず、「頼りない」「協力的でない」と思われる可能性がある。

いずれも、どの職場でも必要とされる「チームで仕事をやっていくための土台」が揺らいでしまう原因となります。もしこれらのリスクがあると判断されれば、いくら業務スキルを頑張って磨いたとしても、なかなか評価されにくいというのが現実ではないでしょうか。

発達障害のある方がコミュニケーションが苦手な理由

ASD(自閉スペクトラム症)の特徴と課題

ASDの特性のある人の中には、「曖昧な表現が理解できない」「相手の気持ちを察することが苦手」「空気を読めない」といった特徴がある人が多く、職場でのコミュニケーションに影響を与えかねません。

筆者はADHDの診断を受けていますが、日々のコミュニケーションを通じて、ASDの傾向もあるのではないかと感じています。そんな筆者が実感するコミュニケーション上の特性としては、以下の3点が挙げられます。

言葉を文字通りに受け取ってしまう

「いい感じに資料をまとめておいて」と言われても、「いい感じって、具体的にどういうこと?」と疑問に思ってしまいます。「いい感じ」という曖昧な言葉を言われても、それが具体的なイメージとして理解できなければ動けないのです。仮に「A4の紙1枚に、要点を3つに絞って箇条書きで書いて欲しい」などと言ってもらえればスムーズに動けます。これは、言葉を文字通りに受け取るという傾向の表れではないかと自分を分析しています。

「いい感じに」や「なるべく早く」など曖昧で抽象的な表現を理解するのが苦手というのはASDあるあるです。

雑談や社交的な会話が苦手

筆者は、野球やサッカーなど自分が興味のない話題になると、とたんに仏頂面になってしまうのだそうです。「だそうです」と伝聞系で書いたのは、自覚していないからです。普通に会話の場に溶け込んでいると思っているのに、「あ、今興味ないでしょ?」と言われて「なんでばれたのだろう」と思うことが多々ありました。これは、雑談や社交的な会話が苦手だと認識していない分、より問題は深いと考えています。

ASD特性のひとつに「興味の幅が狭い(限定されている)」というものがありますが、悪気なくそれが態度に出てしまっているのかもしれません。

相手の表情や空気を読み取るのが難しい

相手が冗談で言ったことを本気だと思い真剣に受け止めてしまう傾向も、筆者にはあります。社交辞令で「今度飲みに行きましょう」と言われたとしても、それを本気に受け取って「じゃあ、いつにします?」とスマホでスケジュールアプリを開いて検討に入ってしまい、「いや、その、まぁまた近いうちに……」とやんわりはぐらかされた経験が多々あります。

「空気が読めない・冗談が通じない」もASD特性の代表的な特徴です。

ADHD(注意欠如・多動症)の特徴と課題

ADHDの特性のある人の中には、「注意の持続が難しい」「衝動的に発言してしまう」といった特徴がある人が多く、これもまた職場でのやりとりに影響を与えます。

筆者はADHDの診断を受けており、以下のようなことがよくあります。

話を最後まで聞かずに反応してしまう

相手の話が終わる前に相手の言いたいことがおよそ予測でき、自分の話をしたい気持ちが抑えられずに、相手の話にかぶせて自分の話を始めてしまう癖が筆者にはあります。よくないことだと分かっているのですが、その場ではうまく制御できないことが多く、あとから反省することしきりです。

ADHD特性の衝動性によって、早合点をしたり、相手の話を遮ってしまったりして失敗をした経験がある方も多いのではないでしょうか。

集中が続かず、指示を聞き逃す

口頭での指示を受けている最中であっても、たとえば周囲の会話に耳が持っていかれてしまうことがよくあります。せっかく上司が説明をしてくれていて、自分でもその説明を理解しようと思っているのに、瞬間的に周囲で話されている会話の方に注意がいってしまうことがよくあります。

「注意力が散漫」はADHDの代表的な特性のひとつです。メモをとっているのに聞き洩らしをしてしまう、とったメモを失くしてしまうというのもあるあるです。

思いついたことをすぐに口に出してしまう

筆者は以前の職場で取引先へ配信する職員インタビューのメルマガを書いていました。そのインタビューをしている際に、「前職では仕事が多くて過労で倒れる寸前にまでなってしまって……」という体験談を話してもらっているときに、「分かる!自分もそういった経験がある!」と共感してしまい、「ええ、自分も同じような体験がありましてね……」と、それから延々と自分語りを始めてしまい、インタビューの流れを止めてしまったことがありました。

つい場面にそぐわない発言をしてしまったり、一方的に話し続けてしまったりした場合でも、ADHD特性によって自分の言動をコントロールできないことがあります。

コミュニケーションのトレーニング方法

コミュニケーションが苦手だと感じる人の中には、そもそも「どのようにしたら円滑なコミュニケーションがとれるのか」が分からない方も多いかもしれません。一方で、コミュニケーションもスキルの一つであり、体系的に学ぶことが可能です。

特に、「何をどう伝えればいいのか分からない」「相手の気持ちを察するのが苦手」「言葉の意図を誤解しやすい」といった悩みを持つ場合、コミュニケーションの基本を知識として学ぶことが有効です。

知識として学ぶ

コミュニケーションを学ぶ方法の一つとして、書籍やセミナーを活用することが挙げられます。たとえば、以下のようなジャンルの本を読むことで、基礎を理解しやすくなります。

ビジネスコミュニケーションの本

→ 職場での報告・連絡・相談の方法や、上司・同僚との適切な関わり方を学べる。

傾聴スキルの本

→ 相手の話を上手に聞く技術を学び、信頼関係を築く力を養える。

会話のロジックを学ぶ本

→ 話がまとまらない、伝えたいことが伝わらないといった悩みを解決するヒントが得られる。

大きな書店だと、「ビジネス」「コミュニケーション」といった棚があると思います。お勧めの選び方としては、自分が読みやすそうだと感じる本を選ぶことです。ネットで調べて評判の高い、有名な著者の本を選ぶのも良いですが、まずは自分が取っつきやすいと感じる本から始めるのが良いと思います。

また、書籍だけでなく、コミュニケーションスキルを学べるセミナーも有効です。セミナーでは、講師の解説を直接聞けるだけでなく、ロールプレイやワークショップを通じて実践的に学ぶことができるため、実際の場面に活かしやすくなります。

このような学びを通して、ビジネスマナーや会話の典型的な流れ、よくあるNG行動などを知り、適切な対応を知ることができます。本やセミナーで教わった内容をすべていっぺんにやろうとはせず、できることから1つずつやっていくのが、最短のスキルアップにつながります。

実践的な対策

コミュニケーションスキルを向上させるためには、知識を学ぶだけでなく、実際に練習しながら身につけることも重要です。代表的な対策として、ミラーリング、アクティブリスニングといった手法があります。

ミラーリング

ミラーリング(Mirroring)は、相手の言葉や仕草をさりげなく真似ることで、親しみやすさや共感を生む手法です。例えば、

- 相手:「最近、忙しくて疲れてるんですよね」

- 自分:「そうなんですね、忙しくて大変なんですね」

このように、相手の言葉を繰り返すだけでも、「話をしっかり聞いてくれている」という安心感を与えることができます。また、相手の姿勢やジェスチャー、話すスピードを自然に合わせることで、無意識に「この人は自分と波長が合う」と感じてもらえる効果もあります。ただし、やりすぎると不自然に感じられるため、さりげなく取り入れるのがポイントです。

アクティブリスニング

アクティブリスニング(Active Listening)は、ただ相手の話を聞くだけでなく、適切な相槌や質問を交えて、積極的に会話に関与する方法です。

具体的には、

- 相手の話を遮らずに最後まで聞く

- 「それは大変でしたね」「なるほど、面白いですね」といった共感の言葉を入れる

- 「それって具体的にはどういうことですか?」と質問して話を広げる

といった工夫をすることで、相手は「しっかり話を聞いてもらえている」「この人とは話しやすい」と感じるようになります。アクティブリスニングを身につけることで、より円滑なコミュニケーションが可能になり、信頼関係の構築にも役立ちます。

筆者は、特に感情面で共感することが多いので、それを強く打ち出すことが多いです。「それは大変でしたね」という言葉を入れ、「自分も同じような○○ということがあったので、自分なりにですが、分かります」と寄り添う形でコミュニケーションを取ることがよくあります。

特性に合った、自分らしい働き方を見つけるために

ここまでコミュニケーションスキルを上げるための方法などをご紹介しましたが、特に発達障害のある方の場合は、そもそも「特性」としてコミュニケーションが苦手であることが多く、いずれも単に知識を得るだけでは足りず、実際の場面で活かすのが難しいことが多いです。

そこで、実践的な方法が必要となります。代表的なものとしては、SST(Social Skills Training)というトレーニングがあります。適切な言葉の選び方や、表情・態度・ジェスチャーを意識しながら会話の練習を行うことで、社会的スキルを上げ、実際の場面での対応力を高めるものです。

例えば、

- 上司への報告の仕方

- 初対面の人とのスムーズな会話の進め方

- 断るときの伝え方

といったテーマごとに、ロールプレイを通じて練習しながら学ぶことができます。「頭では分かっているけど、実際にやるのは難しい」と感じる人にとって、SSTは実践力を養うのに最適なトレーニングです。

このように実際の職場の状況を想定してロールプレイを行い、その結果のフィードバックを受けながら、練習を重ねることで、自分の特性による「苦手」への理解を深めながら、より実践的に活用できるコミュニケーションスキルを身につけられます。

また、それでも克服が難しい場合は、「合理的配慮」として職場に伝える選択肢もあります。障害者雇用枠ではない一般雇用枠でも、診断がある場合には企業に相談をすることができます。

合理的配慮とは、就職先の企業が、障害による業務上の困難を改善・軽減するために必要なサポートを提供することです。

例えば「具体的な指示が欲しい」「周囲の音が気になるので、耳栓の使用を許可して欲しい」「メモを取る時間を与えて欲しい」といった、業務指示の仕方や職場環境の調整などです。どうすれば仕事が円滑に進められるかを企業側と一緒にすり合わせていく必要があります。

その際には、以下のポイントを説明すると、スムーズに交渉が進みます。

- 障害の特性や症状

- 特性による業務上の困難や苦手な業務内容

- 自分自身で取り組む工夫や対策

- 企業に依頼をしたい配慮内容

企業に「合理的」だとみなされない場合にはサポートを受けられないケースもあるため、どれだけ困っているか・どうすれば解決できるのかを具体的に説明することはもちろん、自分自身で取り組む対策や配慮を受けることでできるようになることを伝えることも大切です。

詳しくは「発達障害のある方の合理的配慮事例|職場コミュニケーション編」でお伝えしています。

特性によって、一人ひとりに合う対策法は異なります。また、性格や働き方の好みによっても、どのような工夫が効果を発揮するかは変わってきます。そのため、自分自身に合った方法を見つけることが重要です。

就労移行支援事業所ディーキャリアでは、働くことで悩みを抱えている発達障害のある方の支援をおこなっています。

就労移行支援事業所とは、障害のある⽅が就職するための「訓練・就職活動」の⽀援をおこなう障害福祉サービスの一つです。(厚⽣労働省の許認可事業)

就職とは人生の目的を実現するための通過点です。自分の「なりたい」姿を見つけ、障害特性への対策と自分の能力を活かす「できる」ことを学び、社会人として長く働くために「やるべき」ことを身に付ける。

「なりたい」「できる」「やるべき」の 3 つが重なりあうところに仕事の「やりがい」が生まれると、私たちは考えています。

ご相談は無料です。フリーダイヤル、または、24 時間受付のお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください(ご本人様からだけでなく、当事者のご家族の方や、支援をおこなっている方からのご相談も受け付けております)。

お電話(0120-802-146)はこちら▶

お問い合わせフォームはこちら▶

また、全国各地のディーキャリアでは、無料の相談会や体験会も実施しています。

全国オフィス一覧はこちら▶

就労移行支援事業所ディーキャリアは、「やりがい」を感じながら活き活きと働き、豊かな人生を目指すあなたを全力でサポートします。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

- 一般社団法人ファボラボ 代表理事

- 特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会 評議員

- 公認心理師

- NESTA認定キッズコーディネーショントレーナー

- 発達障害ラーニングサポーター エキスパート

- 中学校教諭 専修免許状(社会科)

- 高等学校教諭 専修免許状(地理歴史科)

通信制高校教諭、障害児の学習支援教室での教材作成・個別指導講師を経て現職。